Herausgegeben von Ursula Rautenberg (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)

Wissenschaftlicher Beirat u.a.: Ute Schneider (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz), Anja Wolkenhauer (Eberhard-Karls-Universität Tübingen), Mona Garloff (Universität Innsbruck), Julia Frick (Universität Rostock / Universität Zürich) und Joran Proot (Antwerpen/Brüssel)

Unter der Herausgeberschaft von Ursula Rautenberg und in neuer Gestaltung von Ralf de Jong präsentiert sich die seit 1972 bestehende Reihe »Bibliothek des Buchwesens« mit geschärftem Profil. Jährlich erscheint in der Regel ein Band. Der Schwerpunkt liegt auf Grundlagenwerken, thematisch konzisen Aufsatzbänden und Monographien zur Geschichte des Buches, des Buchhandels, der Buchnutzung und Buchgestaltung, generell zu den spezifischen Leistungen der Medienkommunikation des Buches. Die Reihe trägt damit dem gewachsenen Bedürfnis nach buchwissenschaftlicher Forschungsliteratur in interdisziplinären Zusammenhängen Rechnung. Sie ist, auch durch eine große Zahl von Fortsetzungsbestellungen, in in- und ausländischen Bibliotheken gut vertreten.

Verantwortlich für die typographische Gestaltung und den Satz der Bände ist das Büro de Jong Typografie (Essen).

Interessierte Autoren und Autorinnen richten ihre Manuskriptangebote und Anfragen nach dem für die Reihe gültigen Style-Sheet bitte an:

ursula.rautenberg(at)fau.de

oder

verlag(at)hiersemann.de

Buch- und Druckwesen im kaiserlichen China sowie in Zentralasien, Korea und Japan Eine annotierte Bibliographie

Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)

Band-Nr.: 18

ISBN: 978-3-7772-0709-4

Buchkunst und Kunstgeschichte im 20. Jahrhundert Graphik, Illustration, Malerbuch

Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)

Band-Nr.: 17

ISBN: 978-3-7772-0510-6

Einführung in die Bibliographie Auf der Grundlage des Werkes von Georg Schneider völlig neu bearbeitet von Friedrich Nestler

Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)

Band-Nr.: 16

ISBN: 978-3-7772-0509-0

Abriß der lateinischen Paläographie Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)

Band-Nr.: 15

ISBN: 978-3-7772-0410-9

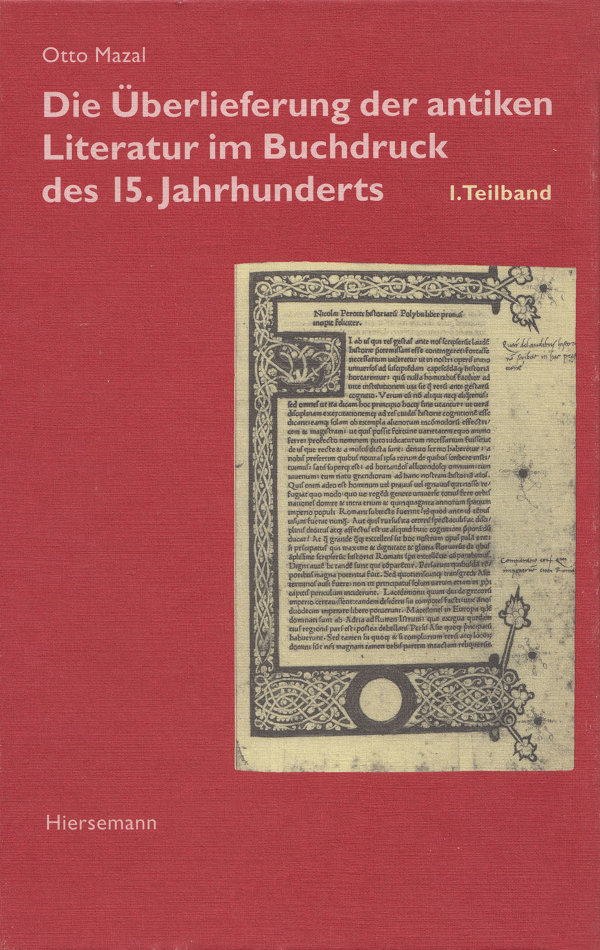

Die Überlieferung der antiken Literatur im Buchdruck des 15. Jahrhunderts 1. Teilband

Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)

Band-Nr.: 14

Heft-Nr.: 1

ISBN: 978-3-7772-0318-8

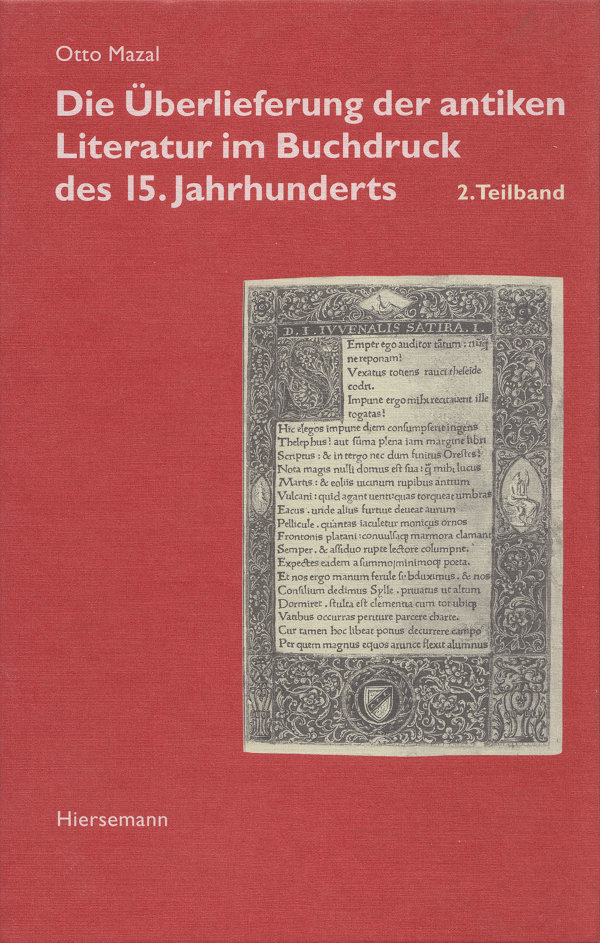

Die Überlieferung der antiken Literatur im Buchdruck des 15. Jahrhunderts 2. Teilband

Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)

Band-Nr.: 14

Heft-Nr.: 2

ISBN: 978-3-7772-0320-1

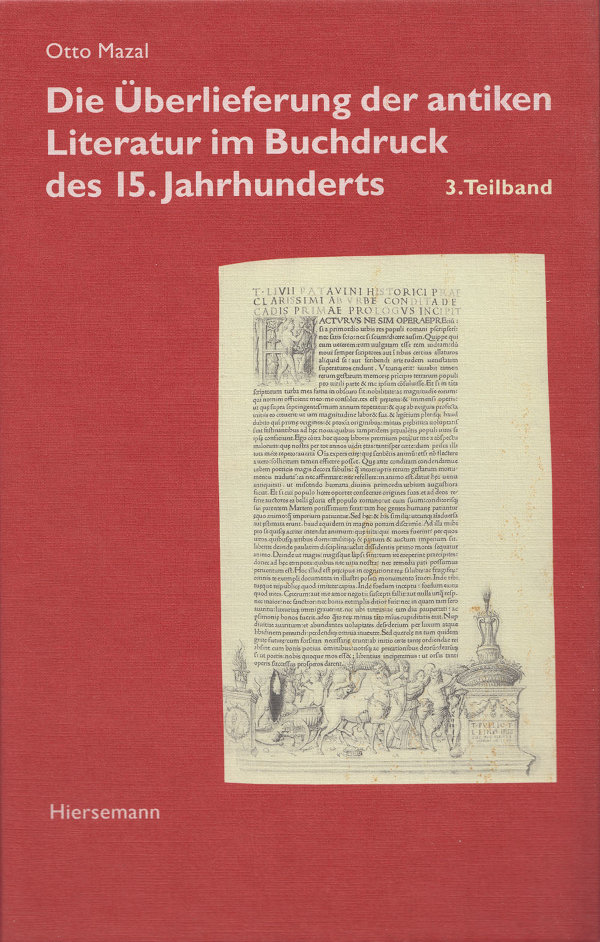

Die Überlieferung der antiken Literatur im Buchdruck des 15. Jahrhunderts 3. Teilband

Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)

Band-Nr.: 14

Heft-Nr.: 3

ISBN: 978-3-7772-0321-8

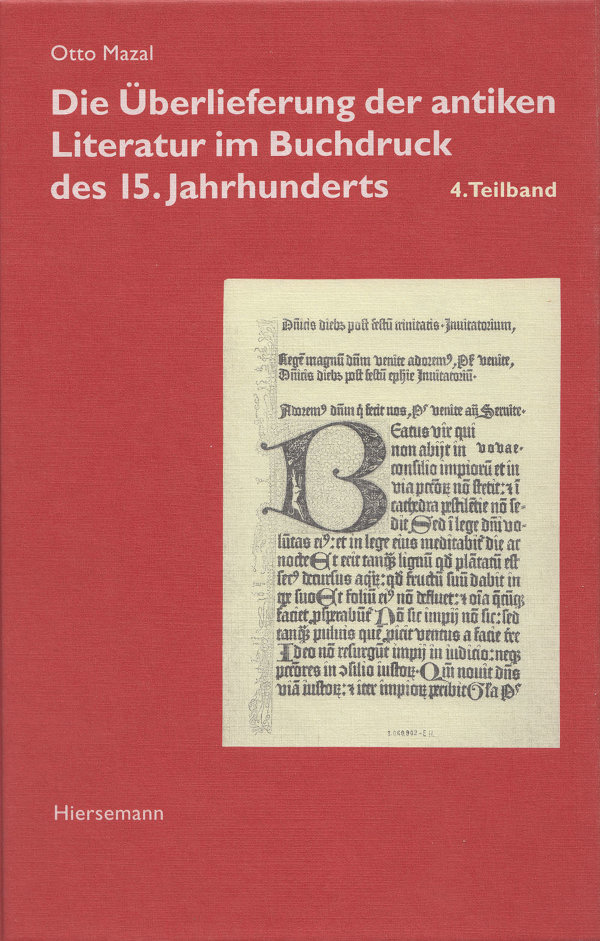

Die Überlieferung der antiken Literatur im Buchdruck des 15. Jahrhunderts 4. Teilband

Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)

Band-Nr.: 14

Heft-Nr.: 4

ISBN: 978-3-7772-0323-2

Die Buchgemeinschaften in der Weimarer Republik Mit einer Fallstudie über die sozialdemokratische Arbeiterbuchgemeinschaft "Der Bücherkreis"

Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)

Band-Nr.: 13

ISBN: 978-3-7772-0237-2

Einführung in die Handschriftenkunde Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)

Band-Nr.: 11

ISBN: 978-3-7772-9723-1

Geschichte der Druckverfahren Teil 4. Stein- und Offsetdruck

Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)

Band-Nr.: 10

ISBN: 978-3-7772-9309-7

Jacob Christoph Le Blon 1667-1741 Inventor of Three- and Four Colour Printing

Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)

Band-Nr.: 9

ISBN: 978-3-7772-8507-8

Paläographie und Paläotypie Zur Geschichte der Schrift im Zeitalter der Inkunabeln

Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)

Band-Nr.: 8

ISBN: 978-3-7772-8420-0

Büchervernichtung und Zensur des Geistes bei Heiden, Juden und Christen Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)

Band-Nr.: 7

ISBN: 978-3-7772-8146-9

Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)

Band-Nr.: 6

ISBN: 978-3-7772-7825-4

Geschichte der Druckverfahren Teil 3. Der Tiefdruck. Die kleineren Druckverfahren

Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)

Band-Nr.: 5

ISBN: 978-3-7772-7814-8

Bibliographie der Biologie Eine analytische Darstellung unter wissenschaftshistorischen und informationstheoretischen Gesichtspunkten

Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)

Band-Nr.: 4

ISBN: 978-3-7772-7708-0

Geschichte der Druckverfahren Teil 2. Der Buchdruck

Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)

Band-Nr.: 3

ISBN: 978-3-7772-7521-5

Geschichte der Druckverfahren Teil 1. Prägedruck und Siebdruck

Reihe: Bibliothek des Buchwesens (BB)

Band-Nr.: 2

ISBN: 978-3-7772-7421-8

Band-Nr.: 1

ISBN: 978-3-7772-7225-2